在信息唾手可得、共识迅速被稀释的今天,调研的价值早已不是“多知道一点”,而是“早一步看见别人看不见”的那一点。真正的洞察三亚股票配资,是把散落的信号拼成未来的地图,把客户和用户都未曾言明的渴望翻译成可落地的增长路径。带着挑战共识的勇气、对人性的好奇、以及把“非共识”变成“新共识”的执行力,去挖掘下一个信息差吧——那里藏着下一个千亿市场,也藏着你不可替代的专业尊严。

最近,一段关于“人生第一性原理”的清单在网上广为流传:

职场的第一准则,是价值,而不是努力;

创业的第一要点,是市场需求,而不是个人喜好;

投资的第一原则,是风险控制,而不是高回报;

成长的第一动力,是反思,而不是经历。

……

在今天这个信息过载、处处内卷的时代,为什么“第一性原理”这个概念会如此火爆?我想,是因为我们都迫切地需要一种穿越迷雾、回归本质的思维方式。

这不禁让我这个从业多年的“调研人”陷入了沉思:拨开层层数据和方法的迷雾,我们所从事的市场调研/用户洞察,它的“第一性原理”究竟是什么?

01调研的本质:从“信息搬运”到“信息差创造”

市场调研,常常被归入信息咨询行业的范畴。而信息咨询,从本质上说,就是一门基于信息差的生意。

在过去,信息不发达,搞定一份“全国各省市方便面口味偏好数据”,就能成为一笔不错的生意。

但今天,互联网和大数据技术让信息的获取成本无限降低,传统的信息差正在被迅速抹平。

如果我们的工作还停留在“整理和搬运客户不知道的基础信息”,那么被AI替代只是时间问题。

新时代的市场调研,必须进化。我们不再是信息的搬-运-工,而应是有效信息的创造者和提炼者。

无论宏观经济是高歌猛进还是面临下行压力,企业的根本诉求从未改变:增长。

经济繁荣时,他们想知道新的金矿在哪里;经济下行时,他们想知道如何守住自己的核心阵地。

因此,市场调研的第一性原理,就是为客户提供他们所不知道的、且能直接指向商业机会的市场与用户信息。

这个原理最终要回答两个环环相扣的问题:

机会人群是谁?(Who)

机会场景在哪里?(Where&When)

而在这两个问题的背后,都指向那个价值连城的终极问题:

用户还有哪些未被满足的、甚至连他们自己都未曾意识到的需求?(What&Why)

让我们通过几个经典的案例,来感受这种“信息差”的威力。

案例一:Lululemon如何从巨头夹缝中,找到“SuperGirl”?

在Lululemon横空出世之前,全球运动服饰市场是耐克和阿迪达斯这两头巨兽的天下。它们的产品线如同密不透风的渔网,从专业运动员到大众健身爱好者,从跑步、篮球到足球,几乎覆盖了所有人群和场景。

在这样一个看似饱和的红海里,新品牌如何存活?

Lululemon的创始人ChipWilson发现了一个被巨头们“忽视”的信息差。耐克和阿迪更多是从“运动竞技”的视角出发,强调“更高、更快、更强”,目标人群画像偏向男性和专业运动员。而市场上,正有一群新兴的女性消费者,她们是受过良好教育、收入颇丰的都市精英。

她们运动,但不仅仅是为了竞技和出汗。她们练瑜伽、普拉提,追求的是身心平衡、自我提升和社群归属感。她们对运动服的要求,早已超越了“功能性”,还必须包含时尚、美学、舒适和身份认同。她们,就是Lululemon定义的机会人群——“SuperGirl”。

这个洞察,就是Lululemon创造的致命信息差。它没有去跟耐克抢篮球场,而是重新定义了一个人群和一个场景:一群追求品质生活的精英女性,在瑜伽馆及日常通勤等泛运动场景下的穿着需求。

于是,定价高昂却无比舒适的Align瑜伽裤诞生了。它不仅仅是一条裤子,更是“SuperGirl”们的社交货币和身份标签。Lululemon通过打造KOL社群、举办线下活动,将品牌塑造成一种生活方式,成功地从巨头口中抢下了一块价值千亿的蛋糕。

案例二:影石Insta360如何用“新场景”击败GoPro?

谈到运动相机,GoPro是绕不开的王者。

但影石Insta360,这家来自中国的年轻公司,只用了短短几年,就在全景运动相机领域实现了全球出货量第一。

它的信息差又是什么?

GoPro的品牌形象一直是专业、极致,它的广告片里充满了极限大神们经过精心构图的完美镜头。这背后隐藏了一个前提:你需要像专业摄影师一样,在运动中时刻思考取景和构图。

影石Insta360敏锐地洞察到,这对于绝大多数普通玩家来说,是一个巨大的痛点。当你从雪山上高速滑下,或者在玩山地速降时,大脑的全部带宽都被用来处理平衡和应对危险,哪里还有多余的“心智带宽”去考虑镜头是否对准、构图是否完美?

于是,一个全新的机会场景被定义出来:“先运动,后取景”。

影石Insta360的全景相机,用360度无死角的拍摄,彻底将用户从“取景”的束缚中解放出来。你只需要把相机固定好,然后全身心投入到运动中。结束后,再通过App像导演一样,在360度的素材里随心所欲地剪辑、运镜,选择你想要的任何画面。

GoPro做运动相机,但不解决“无暇构图”的痛点。

三星、理光做全景相机,但没有深入“极限运动”的场景。

影石Insta360精准地捕捉到了这个“运动”与“全景”的交叉地带,用一个全新的解决方案,创造了属于自己的蓝海。

02四道关卡,筛选“真需求”

找到了“客户不知道”的信息,我们是不是就大功告成了?还远远不够。很多时候,我们找到的可能只是一个“有趣的发现”,而非一个“有价值的洞察”。

如何判断一个信息差是否指向了真正的商业机会?我们可以构建一个“需求洞察筛选系统”,它包含两个步骤:定性分析和定量验证。

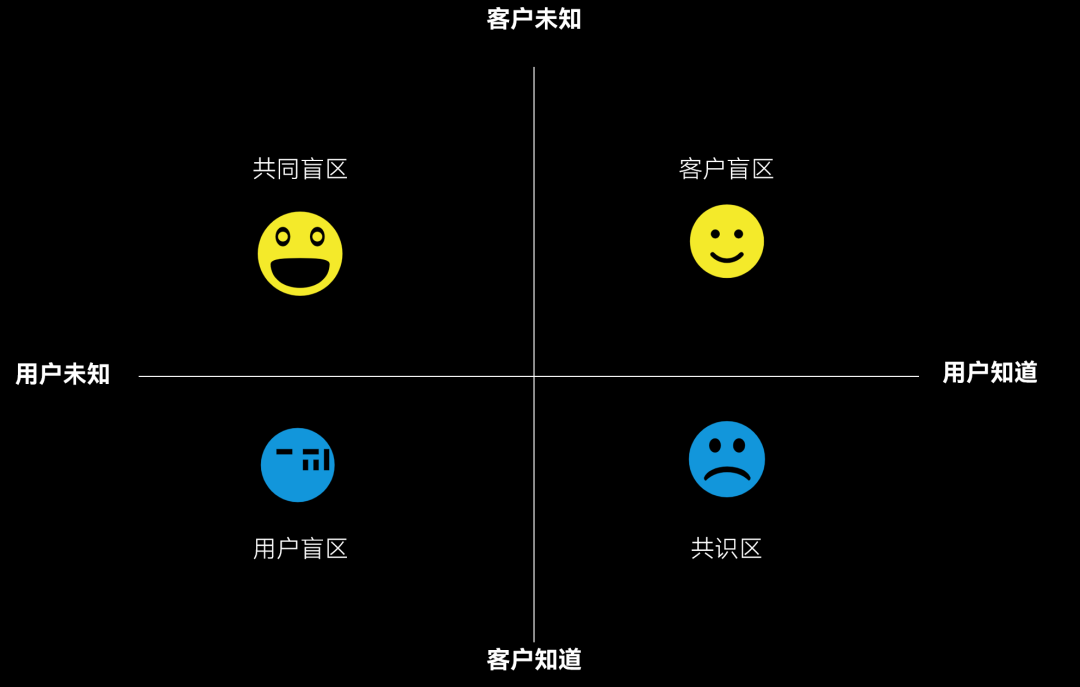

第一步:用“乔哈里视窗”定位洞察的价值区

乔哈里视窗(JohariWindow)是一个经典的人际沟通模型,它将信息分为四个区域。我们可以巧妙地将其迁移到“客户”和“用户”两个维度,形成一个强大的“需求洞察视窗”:

象限一:共识区(客户知道–用户知道)

描述:行业内的普遍认知,人尽皆知。

举例:“用户希望手机电池续航更长”、“年轻人喜欢喝奶茶”。

价值:零价值。如果在调研报告里大篇幅陈述这些,就是我们开头所说的“灾难”。

象限二:用户盲区(客户知道–用户不知道)

描述:客户已知,但用户尚未了解的信息。比如产品的一个隐藏功能,或是一种新的品牌理念。

举例:“我们手机的新AI芯片能大幅提升夜拍效果,但用户还不知道。”

价值:对市场洞察无价值,但对市场营销和用户教育有指导意义。这不是调研要解决的核心问题。

象限三:客户盲区(客户未知–用户知道)

描述:这是用户能够清晰感知并表达出来,但客户尚未发现或不够重视的痛点、痒点。

举例:“很多用户在社交媒体上抱怨,我们的App更新后,一个常用的小功能找不到了。”“用户普遍反映,我们的外卖包装盒很难无损撕开。”

价值:高价值!这是产品迭代、服务优化的直接来源,是“低垂的果实”,能快速带来体验提升。

象限四:共同盲区(客户不知道–用户不知道)

描述:这是需求的“钻石矿”,是用户自己都未曾意识到的“潜意识需求”。它们深埋在行为和习惯之下,用户无法清晰表达,直到你把解决方案摆在他面前,他才会恍然大悟:“啊!我原来需要这个!”

举例:在索尼Walkman出现前,没人会说“我需要在走路时听音乐”;在iPhone出现前,没人会说“我需要一个没有实体键盘,能上网、听歌的手机”。这些都是通过对用户生活方式的深刻洞察而挖掘出的革命性需求。

价值:极具价值!这是战略机遇的源头,一旦被成功挖掘和满足,往往能开创一个全新的品类,带来颠覆式创新。

我们的核心工作,就是拼尽全力去探索和验证“客户盲区”和“共同盲区”里的信息。

第二步:用“三道安检门”验证需求的商业可行性

当我们从价值区域里找到了一个潜在需求,还需要通过三道“安检门”的拷问,来判断它是否能从一个“洞察”变成一门“生意”。

市场规模(TAM/SAM/SOM):这个需求的背后,池塘有多大?

一个需求再真实,如果它只存在于极小撮人之中,那它也撑不起一款产品或一项业务。

我们需要评估这个需求的潜在市场总量(TAM)、可触达市场(SAM)和初期可获得市场(SOM)。是汪洋大海,还是一个小水坑?这决定了它的商业天花板。

增长趋势:这是未来的朝阳,还是落日的余晖?

我们需要判断,这个需求是昙花一现的“风口”还是代表未来趋势的“浪潮”?是像当年的“指尖陀螺”一样,热得快凉得也快,还是像“健康轻食”一样,是不可逆转的生活方式变迁?

同时,要审视市场上是否已存在类似的解决方案。如果完全不存在,需要高度警惕:这究竟是一个被忽略的金矿,还是一个前人踩过坑的“伪需求”?

竞争格局:现在入场,是做炮灰还是能分一杯羹?

即便市场够大、趋势向好,我们也要评估竞争的激烈程度。这片市场是刺刀见红的“红海”,还是尚有可为的“蓝海”?我们的产品或服务,能否建立起足够高的壁垒(技术、品牌、成本等),以保证在竞争中能活下来,并获得足够的利润空间?

只有通过这四道关卡考验的需求,才能被称之为有效的、可行动的商业洞察。

03新时代的破局:在“内卷”中,挖掘“深度信息差”

聊到这里,一个更严峻的问题摆在面前。

在各行各业“像素级模仿”、高度内卷的当下,传统的信息差正在被以前所未有的速度抹平。

以手机行业为例,当所有品牌都在研究“Z世代”,都在对标苹果,都在布局“拍照、游戏、商务”等传统场景时,同质化变得空前严重。

你刚推出的“一亿像素”,我下个月就能跟进;你主打的“电竞级高刷屏”,转眼就成了行业标配。

在这样的“红海绞肉机”里,市场调研的价值何在?

答案是:放弃在表层寻找信息差,必须走向深水区,挖掘那些更隐蔽、更底层的“深度信息差”。

具体来说,有两个可行的破局方向:

方向一:重构定义——跳出旧框架,开辟新维度

当旧的分类体系失效时,最好的方法不是在旧体系里修修补补,而是创造一个全新的体系。

从“人口属性”到“价值圈层”的跃迁

传统的用户分层,依赖于年龄、性别、收入、城市级别等人口统计学标签(Demographics),比如“一线城市25-35岁高收入女性”。

这种划分方式在今天越来越粗糙。一个25岁的北京女孩,可能是追求精致生活的“都市丽人”,也可能是热衷户外的“硬核玩家”,她们的需求天差地别。

未来的洞察,必须转向基于生活方式、价值观、兴趣圈层的划分。例如,我们不再研究“中产”,而是去研究“装备党”、“成分党”、“城市漫游者(City-Walker)”这些更鲜活的圈层。

他们的消费决策,更多地由圈层内的文化和身份认同驱动,而非收入水平。

从“产品功能”到“待办任务(JTBD)”的跃迁

哈佛商学院的克里斯坦森教授提出了一个深刻的理论:JobstobeDone(JTBD)。其核心思想是:用户不是购买产品,而是“雇佣”产品来完成某项“任务”。

比如,人们“雇佣”一杯奶茶的任务可能是什么?可能是“缓解下午的困倦和饥饿”(生理任务),可能是“发朋友圈的社交道具”(社交任务),也可能是“犒劳自己辛苦工作的情绪慰藉”(情感任务)。

当我们从JTBD的视角出发,创新的可能性就被极大地打开了。我们不再问“用户想要什么口味的奶茶?”,而是问“除了奶茶,还有什么能更好地完成用户的‘情绪慰藉’任务?”答案可能是甜品、一次按摩,甚至是一款解压小游戏。这,才是真正的降维打击。

方向二:纵向深潜——在旧框架内,做更精细的切割

如果暂时无法创造新框架,那么在旧的框架内,进行极致的纵向深挖,也能找到被忽略的缝隙市场。

对“主流人群”的再细分

还是以手机为例。所有厂商都在关注“资深中产”,但这个群体是铁板一块吗?显然不是。其中,可能存在A类:追求极致技术参数和效率的“科技极客”;B类:注重设计美学和品牌故事的“生活家”;C类:看重稳定耐用和家庭共享的“务实派”。他们对手机的价值判断完全不同,这背后就隐藏着产品差异化的机会。

对“主流场景”的再细分

大家都知道“游戏场景”是手机的核心战场。但主流的设计几乎都在迎合男性玩家:硬核的性能、酷炫的灯效、激进的散热。然而,女性玩家早已撑起了手游市场的半边天。她们的游戏场景和需求是什么?可能是更轻薄的机身(长时间握持不累)、更柔和的美学设计、针对她们常玩的游戏(如消除、模拟经营类)的专项优化、更好的前置摄像头用于游戏直播或社交分享等等。这个被“主流”所遮蔽的“女性游戏场景”,是否蕴藏着巨大的机会呢?

写在最后

回到我们最初的问题:市场调研的第一性原理是什么?

现在,答案已经清晰。

它不是交付一份堆砌着数据的厚重报告,也不是罗列一堆人尽皆知的“正确废话”。

它的第一性原理是:永不满足于已知,永远以商业增长为最终目的,去执着地探寻那个“客户不知道,但却至关重要”的有效信息差。

这考验的,早已不只是我们的问卷设计能力或访谈技巧,更是我们挑战行业共识的勇气、洞察人性深处的好奇心,以及将零散信息串联成商业逻辑的战略思考能力。

在这个信息爆炸、共识泛滥的时代,真正的稀缺品,不再是信息本身,而是发现“非共识”的独特视角。

而这三亚股票配资,正是我们市场研究者,最不可替代的价值所在。

嘉正网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。